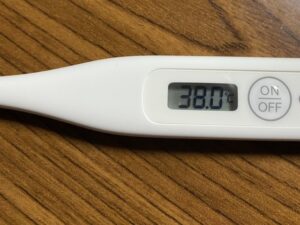

冬場に意識したい施設での感染予防の視点

寒さや乾燥によってウイルスが飛びやすくなり、室内に人がこもることも増える冬場は、施設内での感染防止に特別な配慮が必要です。小さな工夫を日常に取り入れることで、大きな効果を期待できます。

こまめな手洗い・手指衛生の実践

まずは手洗いです。厚生労働省のインフルエンザ対策において、手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットなどが基本的な感染対策として有効と位置づけられています。

入室前後、備品を触った後などに石けんと流水で手を洗う、また手洗いが難しい場面ではアルコール含有消毒薬を使う習慣をつくることが大切です。

定期的な換気と空気の入れ替え

空気がこもるとウイルスの滞留時間が長くなります。厚労省の施設内感染予防の手引きでは、異常な流行を察知するためにも日常的な換気が重要とされています。

窓を少し開ける、廊下と居室のドアを開けて風を通す、換気扇を併用するなど短時間でも定期的な換気を取り入れましょう。

湿度管理を忘れずに

乾燥した空気は気道の防御機能を弱め、ウイルスが侵入しやすくなる可能性があります。厚労省のQ&Aでも、インフルエンザ予防には適度な湿度保持(目安50〜60%)が紹介されています。

加湿器を使う、濡れたタオルを室内に干すなど湿度を保つ工夫を組み込みましょう。

マスク・咳エチケットを状況に応じて使う

厚生労働省では、インフルエンザなど感染症の予防策としてマスクの着用や咳エチケットを含めた対策を推奨しています。

特に症状がある人と接する場面、飛沫のリスクが高まる環境ではマスク着用や、咳やくしゃみの際はティッシュやハンカチで口鼻を覆うなどの配慮を心がけましょう。

非接触習慣を少しずつ定着させる

施設の中で「触らない・共有を控える」習慣を少しずつ導入すると良いでしょう。例えば、ドアノブを使わず開けられる工夫、共用文具や備品を減らす、消毒スプレーを近くに設置してすぐ拭ける体制を作るなどが挙げられます。

不要な外出を見直すことも予防になる

流行期には、人混みへの移動や外出をできるだけ控えることも感染予防の一助になります。厚労省のQ&Aにも、インフルエンザ予防には「人混みや繁華街への外出を控える」ことが紹介されています。

かいご姉妹サロンで非接触習慣を広げよう

こうした感染予防の工夫は、現場で続けることが肝心です。興味のあるアイデアや工夫を、かいご姉妹サロンのひみつのお手紙(DM)でテーマとして共有してみてください。遠隔で情報を交わすこと自体が非接触の習慣となり、感染リスクを抑える動きにつながるかもしれません。

コメント