子どもや高齢者を守る“家庭でできる対策”

目次

子どもや高齢者を守る家庭での基本対策

感染しやすい子どもや高齢の方を守るため、家庭でできる予防策を意識しておきたいものです。小さな工夫を重ねることが、安心感につながります。

正しい手洗い・手指衛生を励行する

外から帰った後や触れた後には、石けんと流水でていねいに手を洗う習慣をつけましょう。不織布マスク使用中や咳・くしゃみ後にも手指をきれいにすることが大切です。厚生労働省「インフルエンザQ&A」では、咳やくしゃみを受け止めた後はすぐ手を洗うことを推奨しています。

咳エチケットとマスクの活用

咳やくしゃみの症状があるときは、他の人に飛沫が広がらないように配慮しましょう。厚生労働省では、咳やくしゃみをするときには不織布マスクを着用するか、ティッシュや腕の内側で口と鼻を覆うことを勧めています。

マスクを外す際は、ひも部分を持って外す、外したあとは手洗いをするなど、扱いにも注意しましょう。

換気と湿度管理を意識する

室内が密閉状態になるとウイルスが滞留しやすくなります。こまめな換気を心がけるとともに、空気の通り道を工夫しましょう。さらに、乾燥しすぎないように加湿や濡れタオルなどで湿度を保つことも重要です。これらは多くの紹介サイトでも家庭対策として挙げられています。

共有物の分離と消毒を徹底する

タオルや食器、コップなどはできるだけ個人別で分けましょう。共有する必要があるものは、使用後すぐに洗うかアルコール消毒を行うとよいです。東京都の感染症情報センターも、ドアノブやスイッチ等よく触る場所の拭き取り消毒を推奨しています。

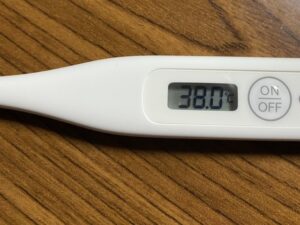

症状がある人は別室で過ごす工夫を

可能であれば、発症した方は別室で休んでもらい、他の家族と過ごす時間を分けましょう。食事や飲み物の時間をずらす、空気の流れを考えて配置を工夫するとよいです。これは厚生労働省のガイドラインでも、患者と家族を分ける考え方として示されています。

外出制限と非接触習慣を意識する

流行期には人混みや不要な外出を控えることで、感染リスクを減らせます。家庭内だけで過ごす日を増やすことや、急ぎでない外出を調整することも有効です。また、かいご姉妹サロンのひみつのお手紙(DM)を使って、家庭での非接触習慣の工夫をテーマに共有するのも一つの手です。遠隔でのやり取り自体が接触を減らす助けになります。

この記事を書いた人

後長姓の先祖は清和源氏である説があることから、鎌倉時代の囲碁文化について調べ、その学びをプログラミング制作にも活かしています。

https://myoji-yurai.net/sp/searchResult.htm?myojiKanji=%E5%BE%8C%E9%95%B7

※名字由来ネット 後長姓

古人が大切にした“心の整え方”を、現代の医療・介護の現場にも通じる形で表現したいと考えています。元々は、奈良でホームページを制作していましたが、2024年からゲーム制作(関関同立スーパーテストで数学偏差値73(全統模試換算で偏差値75以上)の論理力ベースのオセロ・五目並べ等)に取り組み、昨年9月、国内サーバーを使用したサロン(医療・介護業界専用のSNS)を完成させました。

癒し趣味系サロンとして、皆さまに愛されることを願っております。昨年10月21日、母の出身高校(奈良県立畝傍高校)の後輩の高市早苗さんが第104代内閣総理大臣に就任されたというニュースを見て明るい気持ちになりました。

奈良市立一条高校外国語科では、英語を通して「伝える力」と「聴く力」を磨きました。

言葉を学ぶ中で、人の心の動きや背景を丁寧にくみ取る大切さを知り、静かに考えを深める姿勢を育みました。

その経験が、現在のブログ執筆やサロン運営における“穏やかで丁寧な表現”につながっています。

プロフィール

大学では建築を専攻していましたが、社会人になってからプログラミングに興味を持ち、2019年よりホームページ制作を始めました。

制作を進めながらクライアントサイド(HTML・CSS・JavaScript)を学び、実践を通じてスキルを高めていきました。

その後、ゲームやアプリの開発にも取り組み、さらにサーバーサイド(PHP・Python)を習得してSNS制作へと発展させました。

ゲーム制作実績

オセロ

五目並べ

パズルゲーム

横スクロールゲーム

ブラックジャックゲーム

シューティングゲーム

三目並べ

クイズゲーム

神経衰弱ゲーム

ボウリングゲーム

パターゴルフゲーム

ピンポンゲーム

等

アプリ制作実績

目覚ましアプリ

万歩計

ウォーキングアプリ

ランニングアプリ

ミラーアプリ

画像サイズ圧縮アプリ

姿勢チェックアプリ

現在地取得アプリ

おみくじアプリ

タッチペンお絵描きアプリ

AIボット

等

運動系アプリは、サッカー全国ベスト4の経験から、日々のトレーニングをベースに健康管理をする考え方に基づいて開発しました。

ライティングについては、TOEIC675点の語学力を活かして、柔軟な英文読解をしてソースコードを記述しています。

かいご姉妹サロンを制作したきっかけ

亡き父が、母や妹、そして姪のことを心配していたことが、私の原点です。

父の思いを受け、家族や周囲の人が少しでも安心して過ごせる場所をつくりたいと考えました。

新型コロナウィルスの流行や、南海トラフ地震など将来への不安が高まる中、母たちの心細さを少しでも和らげるため、私は自らSNSを制作しました。

既読確認機能付きのDMを備え、つながりを絶やさず支え合えるしくみを整えることで、安心と信頼のある交流の場を実現したい――その思いが「かいご姉妹サロン」誕生のきっかけです。

また、母方の親戚に外科医がいることから、幼い頃から自然と医療やケアの考え方に触れる環境にありました。

その経験が、プログラミングと福祉を融合した仕組みづくりへの発想につながり、現在のサロン開発の礎となっています。

完成したSNSを、今後さらに多くの方のお役に立てるよう、これからも誠実に精進してまいります。

かいご姉妹サロン運営目的

災害時の連絡用として

(激甚災害時の生存確認などのため)

医療・介護事業者の皆さまが対象の法令に準拠

(守秘義務に配慮)

国内サーバーを使用したDMや投稿による交流

Zoom会議招待用のリンクを送信するため

非接触で新型コロナウィルスなどの感染を予防するため

DM(ひみつのお手紙)について

かいご姉妹サロンのDM機能は、通信の秘密および個人のプライバシーを守るため、運営者が内容を閲覧・開示することは一切ありません。

すべてのメッセージは安全に管理され、法令(個人情報保護法および電気通信事業法第4条)に基づき、第三者への提供・確認は行っておりません。

なお、投稿機能は安全性確保のため承認制としており、トラブルや不適切な投稿を未然に防ぐ仕組みを採用しています。

本サロンは、利用者の安心と法令遵守を最優先とし、運営方針のもとで個人情報および通信の秘密を厳重に保護いたします。

※今後、ニーズがあればアプリ化を考えています。

これからも、安心して気持ちを整えられる場所を育てていきたいと願っています。

もしよろしければ、一度サロンのページものぞいてみてください。

コメント